循環型社会の構築が求められている現在、水処理系においても省・創エネが求められてきています。そこで、本研究チームでは、従来は廃棄物としてみなされてきた余剰汚泥を触媒として、下水中の有機物を資源価値の高い物質へと作り変えるシステムの確立を目指しています。汚泥中の「微生物の集積」、「細胞内貯蔵物質の蓄積」、「蓄積された物質の抽出」という資源生産に関わるフロー全体の効率の向上を目的とした研究を行っています。

迅速 PHA 蓄積微生物集積を活用した有機性廃水からのバイオプラスチック生産技術の開発

下水処理場では下水汚泥を有望なバイオマス資源と捉え、資源・エネルギー生産の促進を図ることが求められています。その取り組みの一つとして余剰汚泥を生物触媒として用い、下排水中に含まれる有機物からバイオプラスチック原料であるポリヒドロキシアルカン酸(PHA)を回収することで、余剰汚泥を高付加価値な資源に転換することを構想しています。PHA は余剰汚泥中に含まれる多種多様な微生物によって合成されることから PHA 蓄積能に優劣があるため、効率良く PHA を蓄積させるためには PHA 蓄積能に優れる微生物を集積する必要があります。近年提案された Aerobic dynamic discharge(ADD)法は、PHA 蓄積微生物を短期間で集積することができる手法であり、制御条件の最適化により短期間で有能な PHA 蓄積微生物を高効率に集積できることが示されています。しかし、ADD 法による PHA蓄積微生物の集積を行っている既往研究は少なく、多様な汚泥に対して ADD 法が有効であるかどうかは明らかとなっていません。そこで本研究では、大阪府下の様々な下水処理場から採取した余剰汚泥及び PHA 合成基質として優れている酢酸を用い、異なる種類の活性汚泥における PHA 蓄積可能性と PHA 蓄積微生物群集構造を明らかにして、ADD 法による集積に影響する要因を特定することを目指します。

研究者:任・中保

グルコースを基質とした余剰汚泥からのポリヒドロキシアルカン酸蓄積微生物の迅速集積法の確立

下水処理場における資源・エネルギー生産の促進は、持続可能な下水処理の実現に向けて重要な課題です。そこで我々の研究グループでは、下水処理過程で大量に発生し、現状では大部分が有効利用されていない余剰汚泥を生物触媒として用い、産業排水中の溶存性有機物をバイオプラスチック原料であるポリヒドロキシアルカン酸(PHA)として回収することを構想しました。しかし、多様な微生物が存在する余剰汚泥の PHA 蓄積能は必ずしも高くないことから、余剰汚泥をPHA合成触媒として活用するためには、事前に PHA 蓄積微生物を集積することが必要です。これまでに、生態学的選択と物理的選択を組み合わせた aerobic dynamic discharge(ADD)法が短期間での PHA 蓄積微生物の集積に有望であることが明らかとなっていますが、この適用は酢酸を基質とした事例に限られており、糖類などの基質を用いた場合にも迅速な集積が可能であるかは不明です。そこで本研究では、様々な業種における排出が想定され、PHA 生産の有望な原料になり得る糖系の排水/液状廃棄物を原料、余剰汚泥を生物触媒としたPHA 生産システムの確立を目指します。

研究者:佐藤

余剰汚泥中からのポリヒドロキシアルカン酸回収における捕食性細菌の利用の検討

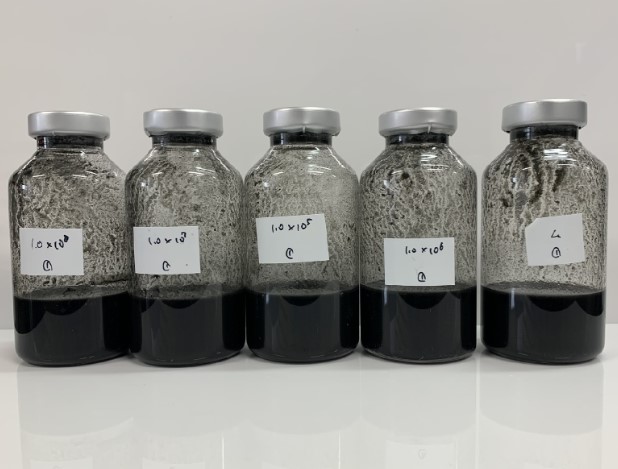

ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)は、微生物が炭素やエネルギー貯蔵物質として体内に蓄積する物質であり、生分解性と生体適合性に優れたバイオプラスチック原料の一つとして知られています。既往研究において、溶媒抽出法等の物理化学的な方法が検討されてきましたが、その多くは高コストであり、ポリマーの分子量が著しく低下するという欠点があります。そこで、より環境負荷の少ない生物学的な回収方法が注目されており、中でも本研究では捕食性細菌と呼ばれる細菌群を利用する回収法に着目しました。捕食性細菌は他の細菌を積極的に溶解し、その細胞成分を自身の栄養源として利用する細菌群です。既往研究では捕食性細菌Bdellovibrio bacteriovorus を PHA 蓄積細菌に導入することで PHA を回収可能であることが示唆されています。一方で、こういった検討は純菌からの PHA 回収に留まっており、余剰汚泥のような混合培養系からの PHA 回収法はこれまで検討されていません。本研究では、混合培養系である余剰汚泥に対して捕食性細菌を導入することで PHA を効率的に回収することを目指します。

研究者:井元

高アンモニア性窒素・塩分耐性微生物群集の集積及び特徴づけ

嫌気性消化は、嫌気性微生物の働きにより排水中の有機物をエネルギー資源であるメタンへと変換する技術であり、その適用拡大が求められています。しかし、嫌気性微生物の増殖速度が遅く活性維持のためにエネルギーを要することから、その適用範囲は処理対象排水の有機物濃度が高濃度である場合に限られてしまうことが課題です。そこで近年、正浸透(FO)膜を用いて低濃度の有機性排水を濃縮し、濃縮排水を嫌気性消化に供する新たなシステムが提案されています。しかしFO膜では、有機物だけでなく、嫌気性消化の阻害因子であるアンモニア性窒素(NH4-N)、塩分(NaCl)も同時に濃縮され、高濃度化するため、嫌気性消化に阻害影響を及ぼすことが報告されています。そこで本研究では、阻害影響を解消するため、高濃度 NH4-N・NaCl に耐性を持つ微生物群集を別途構築し導入することを目的としています。

研究者:DUC

嫌気性消化における高濃度アンモニア性窒素・塩分による阻害影響の緩和を目的としたバイオオーグメンテーションに関する検討

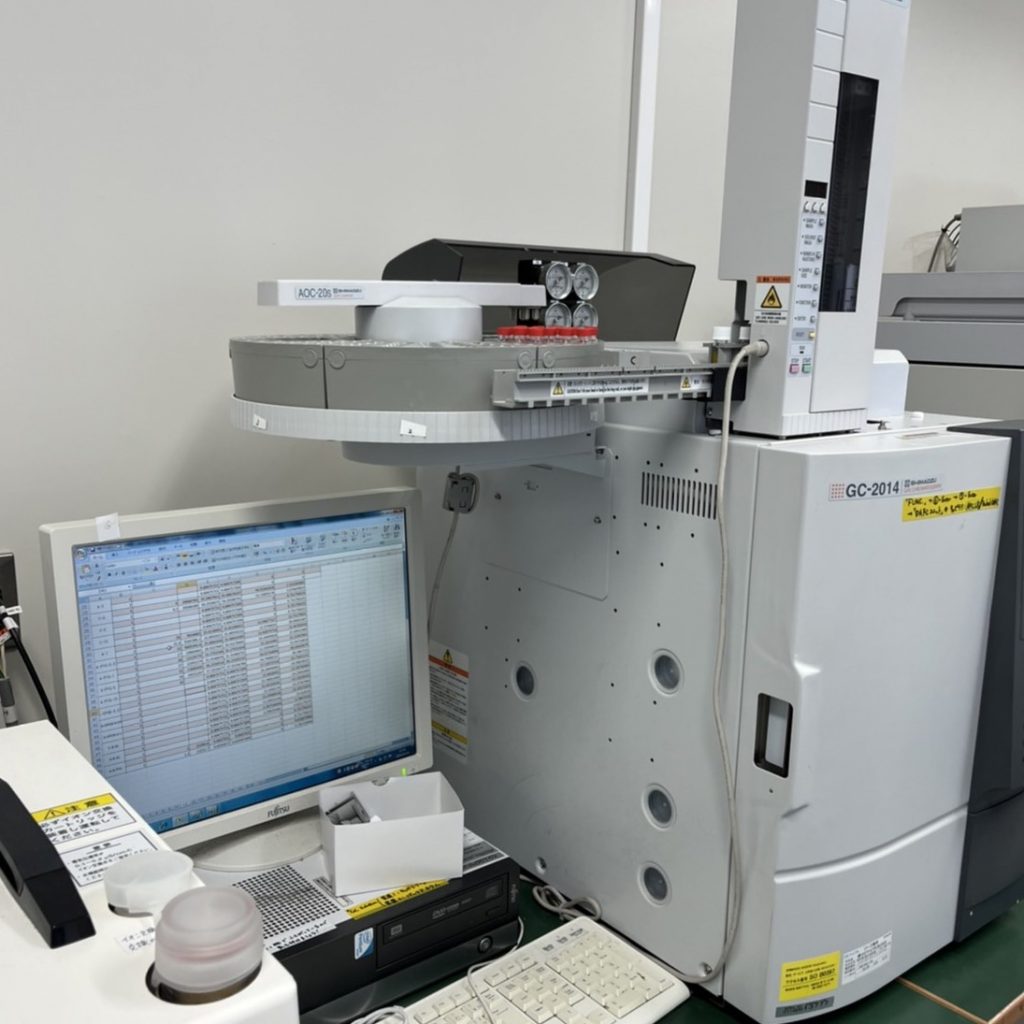

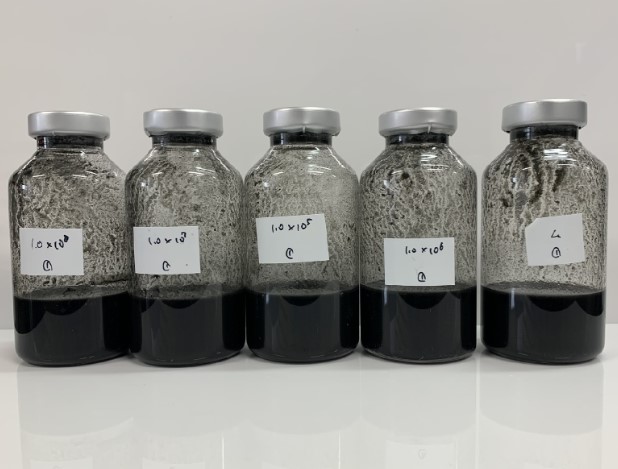

嫌気性消化は微生物の働きを利用して廃棄物に含まれる有機物を分解し、除去する廃棄物処理の役割に加え、有機物を最終的にメタンガスへと転換し、エネルギー源として回収することでエネルギー生産の役割も同時に担う優れたプロセスとして非常に注目されています。しかし、低濃度の有機性排水を対象とした際には、回収できるメタンガス量が減少して全体としてエネルギー消費型のプロセスとなってしまうことが、嫌気性消化の適用範囲拡大の妨げとなっています。そこで、嫌気性消化の前段階に膜濃縮を行い、有機物濃度を高めることが提案されましたが、有機物と同様に嫌気微生物に阻害影響を及ぼすアンモニア性窒素・塩分も高濃度化し、メタンガス生成量が大幅に減少することが報告されました。その阻害影響を解消する方法として、バイオオーグメンテーションと呼ばれる有効な分解微生物が存在していない生物処理微生物系に、優れた能力を持つ外来の分解微生物を導入する手法が提案されています。そこで本研究では、高濃度アンモニア性窒素・塩分に対する阻害影響緩和としての BA の試行および効果の確認を目的としています。

研究者:長尾・李

多様な嫌気性消化プロセスの微生物群集構造と阻害因子への耐性に関する比較調査

嫌気性消化は廃棄物中に含まれる有機物を微生物の働きを利用してメタンガスへと転換し、エネルギー源として回収する排水処理技術で、エネルギー資源の循環利用や地球温暖化問題の解消への寄与が期待されています。しかし、有機物濃度の低い排水を対象とするとエネルギー回収効率が低くなるといった課題が導入の妨げになっています。そこで、嫌気性消化の前に正浸透(FO)膜を用いて濃縮して有機物を高濃度化する手法が提案されましたが、同様にアンモニア性窒素や塩分などの阻害因子も高濃度化し、嫌気性微生物の代謝作用や、バイオガスの生成が阻害されることが懸念されています。また、処理する排水の種類や運転条件によって消化汚泥中の微生物群集の構成は大きく異なり、阻害影響の大きさに違いが生じることが予想されます。これらの関係を明らかにすることで、阻害影響を受けにくい微生物叢を選択することが可能となり、嫌気性消化の実用化につながるほか、阻害因子への耐性の研究に広く応用されることも期待できます。そこで、本研究は複数の下水処理場より採取した消化汚泥について各種分析・阻害因子を含む排水との嫌気性消化試験を行い、微生物群集と阻害因子への耐性との関係について基礎的な知見を得ることを目的とします。

研究者:青木

多様な嫌気性消化プロセスの微生物群集構造と阻害因子への耐性に関する比較調査

活性汚泥法では処理過程において大量の下水汚泥が発生し、その処理に莫大なエネルギーを消費します。嫌気性消化は、廃棄物中の有機物を嫌気微生物の働きを利用してメタン生成を行うことから、バイオマス資源としての下水汚泥を利用するエネルギー回収技術の一つです。しかし、余剰汚泥の低分解性に伴うメタン生成量の低下が課題であることから、低分解性を解消し、従来よりも高効率・高収率なメタン生成が可能になる前処理技術が求められています。他の生きた細菌を捕食しその細胞成分を栄養源として増殖する捕食性細菌は、余剰汚泥の脱水性向上及び減容化に寄与することが明らかになっており、生物学的前処理技術としての利用が注目されています。嫌気性消化では、細胞外高分子物質(EPS)やフロックの形成がメタン生成の速度低下の要因となりますが、捕食性細菌導入によってこうした阻害影響を低減し汚泥の可溶化を促進することで、メタン生成能が量・速度両面で向上すると推測されています。 嫌気性消化の前処理段階で捕食性細菌を導入する事例はないことから、本研究では、捕食性細菌導入によるメタン生成能を最大化する培養条件の検討及びメタン生成能の量・速度への影響を各要因から評価することを目的としてます。

研究者:舩澤

下水二次処理方式と捕食性細菌の群集構造、生理・生態機能との関係の解明

捕食性細菌は他の細菌を溶解し、細胞内部の成分を栄養源として利用する細菌であり、その選択的な捕食特性から下水処理においては、余剰汚泥の減容化等への活用が期待されています。この実用化には、多くの捕食性細菌の生理・生態機能についての情報が求められますが、捕食性細菌については単離した特定の細菌に関する研究が多く、下水汚泥のような混合系における多様性や環境との関係性については知られていない点が多くあります。このような不明点の明確化には、微生物叢の異なる汚泥中の捕食性細菌の動態を調べ、それぞれの特徴を理解することや、比較を行うことが有効であります。汚泥の微生物叢は排水の組成や汚泥滞留時間などの種々の条件によって異なりますが、本研究では活性汚泥法の種類による微生物叢の差に着目して解析を行い、捕食性細菌の生理・生態機能を明らかにすることを目的としています。

研究者:牧村